新潟県の石油を巡る旅、今回は日本最古の油田に行くことにしました。

今から1300年も前に、この油田があったと言われます。

-施設情報-

所 在 地:新潟県 胎内市 下館 1622

電話番号 :0254-47-3260

最寄り主要道路:国道7号

営業時間 : AM9:00からPM5:00

入場料 :大人300円、子供150円

写真1

施設近辺は立ち入り禁止だそうです。

油田の跡なのだろうか。

写真2

出迎えてくれるのは、石油採掘用のやぐら?

写真3

入り口横に、既に油田が。

油壷跡とは書いてあるけれど、黒い油が浮かんでいるように見える。

もう油田として使用していないから「跡」なのかな。

写真4

あちらこちらにこんな警告文が。

過去に人が落ちたり爆発しているのだろうか…。

写真5

シンクルトン記念館。

写真6

「天然ガス湧出地」。

周辺から「ブシュー」と言う音が聞こえますし、何だか石油臭い。

写真7

おお、確かにガスが噴出している。

写真8

ザリガニとめだかの池。

育てているらしいが、何故こんな所で。

写真9

これが「油壷」という、江戸時代の主要な油の採掘地。

「かぐま」というシダ植物で、浮いている油を採掘していたらしい。

写真10

少し山に入ると、油井戸の跡が。

外国人医師シンクルトンが井戸を掘って油を掘る方法を教えたので「異人井戸」と呼ぶらしい。

写真11

なお、このようにフタのないダイナミックな井戸もあるので転落しないように注意。

最大20メートルもの深さがあるとの事で、命に関わります。

写真12

それではシンクルトン記念館に入ってみる。

入場料金は大人300円子供100円。

記念館内部にはガス検知器が設置してあり、ガス濃度が高くなると警報が鳴るので係員とお客さんは退避しなくてはいけないらしい。

写真13

入り口に展示されている油田の模型。

現在はこの4つのプラントが一つになったものが主流だとか。

写真14

展示されていた資料の一つ。

こうやってシダに油と水をしみこませる事で、油を採取していたとの事。

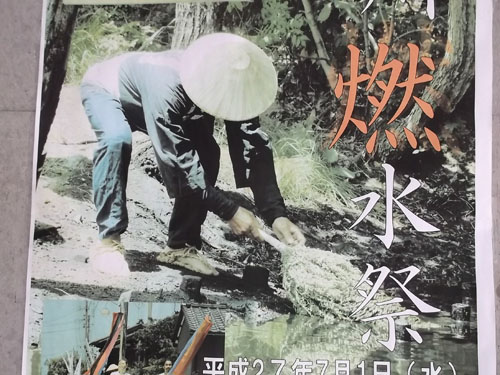

なお、この油取りに関連したお祭り「燃水祭」が7月1日にあったらしい。

写真15

そのシダを絞って、樽に受けていたんですね。

この方法は明治6年に医師シンクルトンが来るまで続いていたらしい。

写真16

こちらがカグマの実物。

シダ系植物らしい。

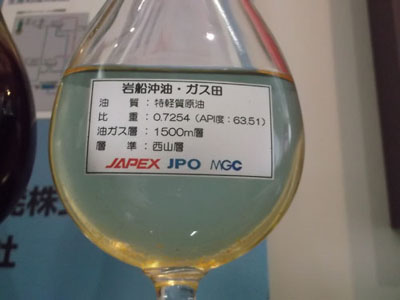

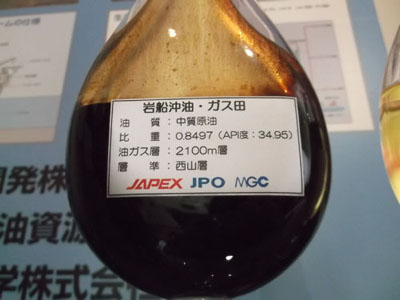

写真17 これは近海の油田で採取された油。 |

写真18 全然色の違うこの油、実はどちらも同じ油層から採れた油なのです。 |

臭生水(くそうず)。

これは水が抜けているもの。

写真20

初期の分離器。

放置しておくと水と油に分離するので、下の栓から水を抜くという非常に原始的な装置。

写真21

後に出てきた蒸留器。

しかし温度が低く灯油程度しか生成できなかったらしいが、江戸の時代にはあかりにしか油を使用していなかったので十分な品質だったとか。

写真22

シンクルトンの伝授した井戸の模型。

現在と違いガスの対策などが無いため、ガスなどで死者が沢山出たとか…。

写真23

シンクルトン記念公園付近で採取できる「亜炭」。

木炭より一つ品質が低いらしいが、燃料としては十分使えるとか。

写真24

外の階段は壊れているが、これは吹き出すガスによっていくら直しても壊れるのだとか。

恐るべき大地の力。

写真25

※絶対に係員の指示なしで火を使わないでください。広範囲を巻き込む爆発が起こる恐れがあります。

吹き出すガスに火をつけると…。

写真26

燃えます。

純度の高いガスが噴き出している模様。

編集後記。

日本で初めて油が採れた油田でしたが、カグマと言う思いもよらぬ方法で油を採取していたのですね。

かなり驚きました。

大正時代まではこの近辺は貴重な日本の油資源だったとの事です。

旅行一覧へ戻る

INDEXへ